Archive for the ‘お知らせ’ Category

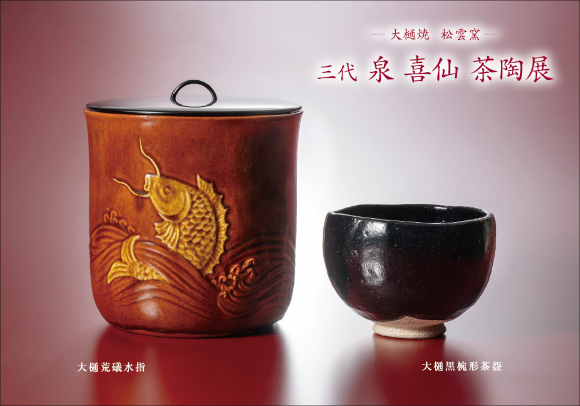

2025年3月 ―大樋焼 松雲窯― 三代 泉 喜仙 茶陶展

会期:2024年3月20日(木)~3月25日(火)〈※最終日は午後3時閉場〉

会場:京王百貨店 新宿店 6階 茶室「京翔」

春光の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、この度15回目となります「三代 泉喜仙 茶陶展」を開催いたします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。 泉 喜仙

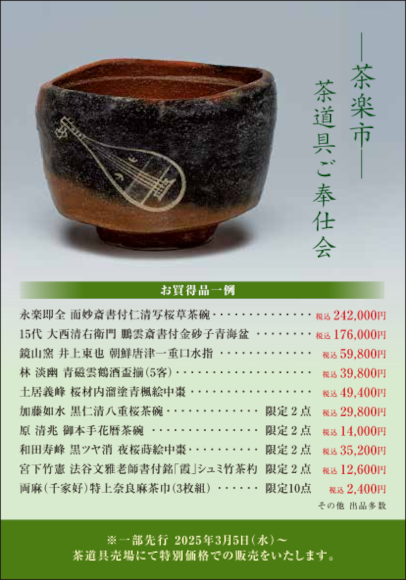

2025年3月 ― 茶楽市 ― 茶道具ご奉仕会

会期:2025年3月13日(木)~3月18日(火)〈※最終日は午後3時閉場〉

会場:京王百貨店 新宿店6階 茶室「京翔」

茶道具の一点もの等、多数お買得品を取揃え展示即売いたします。

皆様のご高覧をお待ちいたしております。

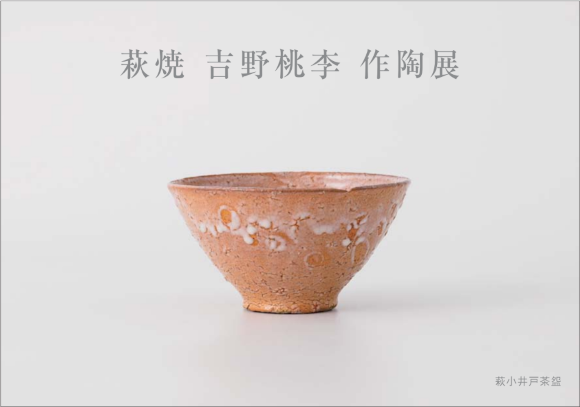

2025年2月 萩焼 吉野桃李 作陶展

会期:2025年2月20日(木)~2月25日(火)〈※最終日は午後3時閉場〉

会場:京王百貨店 新宿店6階 茶室「京翔」

穴窯と登窯、それぞれの面白さを感じつつ作陶した作品を展示いたします。

どうぞご高覧賜りますようお願い申し上げます。

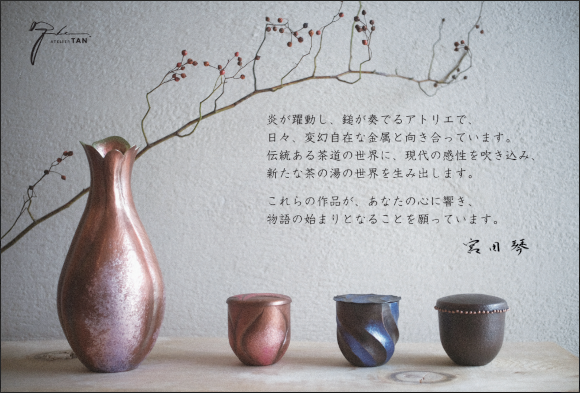

2025年1月 宮田琴 金工展 変容の美

会期:2025年1月30日(木)~2月4日(火)〈※最終日は午後3時閉場〉

会場:京王百貨店 新宿店6階 茶室「京翔」

2025年2月 美術工芸千華 ― 歳時記36 ―

千利休は椿を愛し、とりわけ白侘助を好んだと言われています。

美しい花と艶やかな葉の椿は昔は「艶葉木」と呼ばれていたものが、いつしかツバキと呼ばれるようになったそうです。

花が落ちる事から武士は好まなかったそうですが徳川秀忠が好んだ事から庶民にも馴染みの花になったとか。

また椿の実から採れる油は「椿油」として平安時代から食用や化粧品、また不老長寿の薬としても重宝されていたとのこと。

木製で出来ている奈良の大仏様はひび割れを防止する為に昔は椿油で手入れをされていたそうです。

椿の図柄のお道具で一服いかがでしょうか。

京王百貨店6F茶道具

美術工芸 千華

直通電話 03(5321)5302

https://art-gallery-chika.com/

2025年1月 美術工芸千華 ― 歳時記35 ―

新年明けましておめでとうございます。

本年も変わらぬご愛顧のほどをよろしくお願い申し上げます。

ー巳年ー2025年は巳年です。

「巳」とは胎児を表す象形文字で蛇が冬眠から覚めて地上に這い出す姿とも言われているそうです。

古来蛇は信仰の象徴で祭祀の「祀」の字に「巳」が使われているのは自然神の代表的な神格が蛇であった事から、とのこと。

不老長寿の象徴、弁天様のお使いとも言われている縁起の良い巳。

今年も健やかに幸多き年となりますようにお祈り申し上げます。

上野の不忍池辯天堂に祭られている財弁天は琵琶湖に浮かぶ竹生島の宝厳寺に見立てて建立されたそうですが東京大空襲により焼失し1958年に再建され今日に至るそうです。

訪れてみてはいかがでしょうか。

京王百貨店6F茶道具

美術工芸 千華

直通電話 03(5321)5302

https://art-gallery-chika.com/

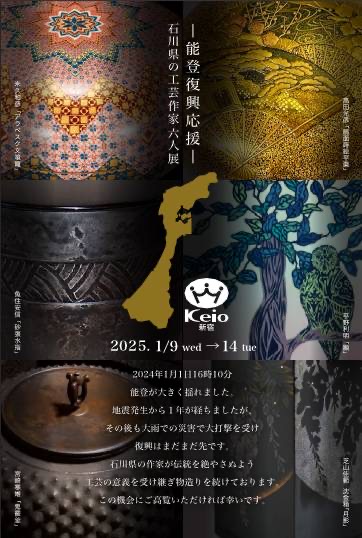

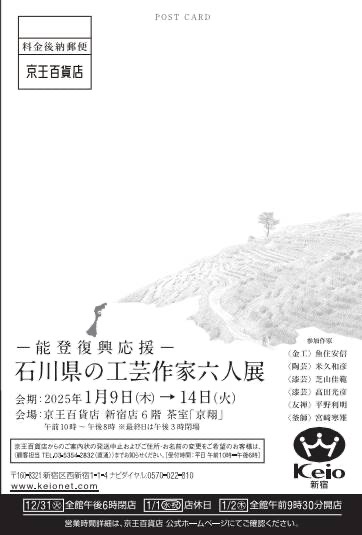

2025年1月 能登復興応援

2024年12月 美術工芸千華 ― 歳時記34 ―

ー冬至ー(柚子)

冬至はこの日を境に日が長くなることから「祓え」の行事として香り高い柚子を浮かべた湯に浸かり身を清めて邪気を祓い、運気上昇を願ったと言われています。

また柚子は植えてから実がなるまで長い年月が掛かる事から(桃栗3年 柿8年 ゆずの大馬鹿18年)「長年の苦労が身を結ぶように」と言った意味もあるそうです。

心地良い香りと程よい酸味でお料理を美味しくし、柑橘類ナンバーワンと言うビタミンC含量の柚子。

年末年始を風邪をひかないで過ごせます様

柚子の図のお道具はいかがでしょうか?

橋本紹尚 横軸「自然成」柚子の図画讃

京王百貨店6F茶道具

美術工芸 千華

直通電話 03(5321)5302

https://art-gallery-chika.com/

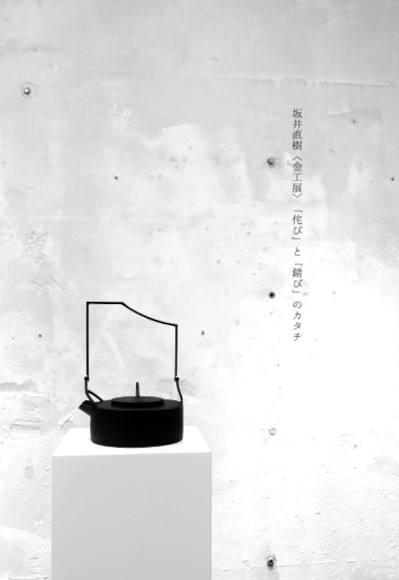

2024年11月 坂井直樹 金工展 「侘び」と「錆び」のカタチ

会期:2024年11月21日(木)~11月26日(火)〈※最終日は午後3時閉場〉

会場:京王百貨店 新宿店6階 茶室「京翔」

1973年 群馬県前橋市に生まれる

2003年 東京藝術大学院博士後期課程鍛金研究室修了、博士学位取得

2005~2008年 金沢卯辰山工芸工房にて技術研修

2013~2018年 金沢卯辰山工芸工房専門員

2019~現在 東北芸術工科大学美術科工芸コース准教授

2024年10月 美術工芸千華 ― 歳時記33 ―

秋が深まっていくと木々の葉が色づき紅葉の季節となります。

たくさんの日差しを浴び 青々としていた葉は、秋になりエネルギーを節約し葉の中の水分を減らすことで色素の変化より美しい赤や黄色になるそうです。

そしてその後、幹を守るため、幹に充分な栄養が行き渡るよう 葉を落とし 寒い冬を越えます。

木々や山々の鮮やかな紅葉はまさに「錦」の美しさ。

日本の四季の美しき風景ですね。

京王百貨店6F茶道具

美術工芸 千華

直通電話 03(5321)5302

https://art-gallery-chika.com/